《要是沈从文看到黄永玉的文章》 张新颖 著 上海文艺出版社

“要是沈从文看到黄永玉的文章,这个假设,却有着极其现实的重要性,不是对于已逝的人,而是对于活着的人,对于活着还要写作的人。”

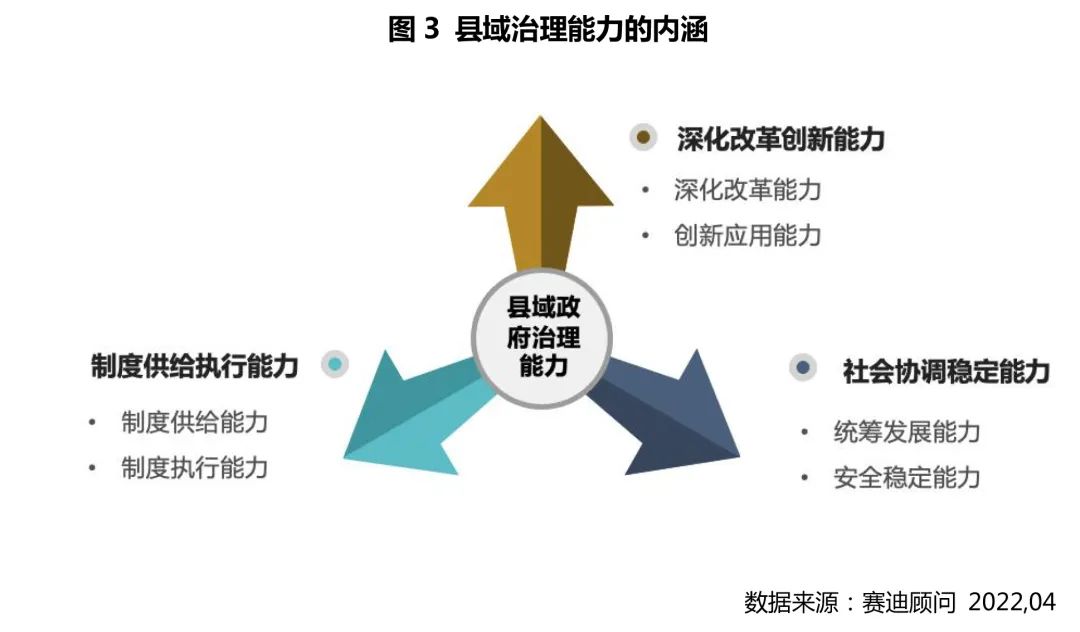

曾推出《沈从文的后半生》《沈从文的前半生》传记的评论家张新颖写过十几篇围绕“无愁河”的文章,集结成书,正是《要是沈从文看到黄永玉的文章》。书中围绕黄永玉的自传体长篇小说《无愁河的浪荡汉子》,展开一幅历史画卷,讲述几代写作者的有情人生。

自2009年,黄永玉开始在《收获》连载《无愁河的浪荡汉子》时,那种不急、耐心、从容的文风就注定了这是一部漫长的“长河小说”。后来,他的长篇自传体小说《无愁河的浪荡汉子》三部曲出版。

《无愁河的浪荡汉子》漫长的写作过程,也是黄永玉在“停不下来”的怀念里,唤回沈从文的方式。

黄永玉是湘西凤凰人,沈从文是他的姑表叔叔。其祖上是拔贡,祖传砚田耕种,有着读书人的家传。对于黄永玉来说,沈从文不仅是自己一生的领路人,更是“人生的标杆”。正是在表叔沈从文的鼓励下,黄永玉才完成了离开凤凰小城、回到祖国、摆脱困境等人生重大改变。

“他一次又一次无限遗憾地表示,要是表叔能看到,会出现什么样的情景。他想象表叔会加批注,会改,批注和改写会很长很长,长过他自己的文字。写作,也是唤回表叔与自己对话的方式。”

张新颖在书中提到,“布罗茨基曾经斩截地说:一个人写作时,‘他最直接的对象并非他的同辈,更不是其后代,而是其先驱。是那些给了他语言的人,是那些给了他形式的人。’(《致贺拉斯书》)黄永玉与他的表叔之间的关联,当然更超出了语言和形式。”

不论是写沈从文,还是写自己,还是写其他,黄永玉想象中最直接的读者对象,是他的前辈们,“其中必定有,他的表叔沈从文”,而这条“无愁河”,同样滋养着后辈的读者,它潜藏着一股成就人的力量。

沈从文与黄永玉在“罐斋”家中

张新颖也借由书中这些文章,探讨了几代写作者与其所身处的时代的关系,以及他们在不同时代背景下激发出来的智慧和能量。书中既有有张新颖与黄永玉的对谈、有黄永玉的插画、有围绕《无愁河的浪荡汉子》的随感、有对昔日同窗友人的追忆。在不同层面、不同维度,烘托出“无愁河”这一强大传统的影响力。

书的作者张新颖,一九六七年生于山东,复旦大学中文系教授,教育部长江学者特聘教授。曾获得第四届华语文学传媒大奖•文学评论家奖、第一届当代中国文学批评家奖、第六届鲁迅文学奖、第十届国家图书馆文津图书奖等多种奖项。

《要是沈从文看到黄永玉的文章》,是作者继《沈从文的后半生》《沈从文的前半生》《九个人》后的作品。进一步的是,这部作品的主角不再局限于一个人,而是“无愁河”这一强大传统本身——爱、怜悯、感恩。

在《无愁河的浪荡汉子》的第一部《朱雀城》出版时,黄永玉给读者的献词就是:爱,怜悯,感恩。这也是他写作《无愁河的浪荡汉子》的题旨。

在沈从文看来,“有情”即必由痛苦方能成熟积聚的情——这个情即深入的体会,深至的爱,以及透过事功以上的理解与认识。而黄永玉对事物多情的、过目不忘的感受,他的绘画与文学创作,恰恰生动而丰富地诠释了“有情”

沈从文和黄永玉这两代人,在精神实质上并非判然两条道路,更似是两股支流,汇入一条“有情”的长河。

我们节选书中部分段落,也以此缅怀黄永玉先生。

黄永玉在家中

◎ 书摘

黄永玉先生聊天记(节选)

一

二○一四年七月底,忽然收到李辉邮件:“黄先生八月四日九十岁生日,下午要办一个小范围的自助生日宴,黄先生问我,你有无可能来参加?请回复。”

哪里有不参加的道理!我还没有见过黄先生,这么意外的好机会,怎么会错过。那时候正值暑假,我在山东老家,就从青岛坐高铁到了北京。八月四日下午,先与李辉、应红会合,坐他们的车,去郊区顺义太阳城小区。

黄先生已经坐在小区会所里,西装,领带,烟斗。一见面,我还没来得及贺寿,黄先生就说:“你写的《沈从文的后半生》,事情我大都知道,但还是停不下来,读到天亮,读完了。原先零零碎碎的东西,你完整写出来,就固定下来了。”

我本来带了书送给黄先生,沈朝慧——沈从文当作女儿抚养的侄女,黄永玉的表妹——已经买了一本给他。李辉说,黄先生先读的还不是书,书还没印出来之前,就在《收获》上读了。

所以黄先生接下来说:“也有缺憾,就是没有插图。”

我说:“黄先生,我没有什么可插啊。您自己画,可我不会画。”《无愁河的浪荡汉子》在《收获》上连载,每期黄先生都画好几幅插图。

我坐在黄先生的右手边,人逐渐来,问候黄先生,我站起来让位置,几次之后,就坐到了黄先生左手边。黄先生发现了,指着右手边的椅子对我说,你还是坐到这边来,我这边的耳朵好一点,说话方便。

我问了一个不少读者问我的问题:“黄先生,沈从文四九年、五○年已经过得很不好了,为什么还写信让您回来?

黄先生先是哈哈笑,说起话来就神情严肃:“噢,他,他是很会超脱的,他是很真实的,他已经超脱自己遭遇之外。不止他一个人,还有一个郑可先生,一个老先生,他也是。郑可先生比我早回来一年,从香港,并不等于他自己生活得非常好了,或者怎么样了,就很朦胧,很蒙昧。当时大家都看到好的一方面,个人的遭遇可以忍受,是吧;那么后来就感觉到……比如说住的地方,每一个教授都这么差,可大家都开心,感觉到朴素,大家都应该去怎么样,没有想到另外一方面的问题。我一回来就这样。香港的生活当然比这里好,一回来怎么这样呢?连我尊敬的人生活也是这样的,想那一定是有道理的,哈哈。所以说,基本上是很超脱。”

接着,黄先生讲了一个故事:“沈从文有个年轻时候的朋友,是我的干爹,叫作朱早观,中央军委办公厅副主任。他是沈从文当年的小朋友,而且是我爸爸的亲家,他们的好朋友。这个人,脾气听说很怪,怪到什么程度呢,在延安的时候,让他做贺龙的参谋长,贺龙都不敢要,让他做彭德怀的参谋长,彭德怀不敢要,最后呢,王震要了,做了王震的参谋长,一直做到解放,打仗很厉害的。解放不久,他跑去看沈从文,抱了个大西瓜,‘你看啊,你要是早帮共产党,现在就不是这个样子了。’好意,但是军人的那个表达法,粗,直。所以那种气势,压力很大。朱早观的那几句话,给他,也不好受。‘啊,哈哈哈,你要是当时帮着共产党,你今天就不怎样怎样,你看丁玲,啊,你看现在人家怎么怎么样……’”

凤凰旧友、苗族将领朱早观到中老胡同看望沈从文,时间是一九四九年六月,其时沈从文正处在自杀之后的精神恢复过程中。

黑妮过来,请父亲切蛋糕。谁说了一句,昨天这么热,今天这么凉快。黄先生道:“因为我生日嘛,当然天气好了。”大家都笑了。

再坐下来,话题转到《无愁河的浪荡汉子》,第一部三大本八十万字已经出版了,第二部仍然在《收获》上连载。喜欢的人期待着,每两个月才能看一段,两三万字;也有不喜欢的人,非常发愁,怎么还不完、还不完啊。嘿嘿,早着呢,第二部走出了凤凰,走上了社会,但还只是一个十几岁的少年。

“我现在写另外一个环境了,不是家乡。那个社会的学问很深奥。你比如说,当时的泉州,泉州的开元寺,有一个剧团,从宋朝传下来,它演的戏呀,佛经故事,还有宋朝的打诨,包括演完戏还有角斗,这都是传统。同泉州其他的戏,高甲戏啊,什么戏,不一样。我能够那么地碰到,真不简单。”

“这个跟您的注意力也有关。也有很多人碰到,不注意就……”

“本地人就都不注意。”

“您的记忆力真好,很多的细节都记得清清楚楚。”

“现在有的人说,我的人名太多了,是个缺点。我说我不写这个人名,事儿就出不来。人是跟着事儿出来的,没有人,就没有事儿。十一月份,我就特别写了一段声明,讲这个问题。我说,现在人名太多,你不要认真去看它,晃过去就行了。几百个上千个人的名字,你记它干嘛!你就记事情,这个事情是严肃的。我本来想写当代的文章,开头改了四五次,他们嫌故事太少。这是个大故事。后来我把这几段删掉了。你就往下看。看什么呢?老朋友,天天见面,哪有这么多故事嘛?不可能啊。讲啰里啰嗦的事!我就是讲这么啰里啰嗦的那一类事。最后我用‘我与我周旋久,宁作我’那一段,我说,我找‘我’也找了半辈子,就这么写就完了,不写别的。”

黄先生抽了口烟,又说:“还有,对悲剧,不发感叹,就把这个端出来就是了。”

又抽一口烟。“有个老头在乡下,专门研究李卓吾的,泉州的李卓吾,很多的版本他都有,是个小地主一样的人,村子里面非常富裕,我的同学在这个村子,福建南安。他喜欢我,让我到他楼上去,打开柜子,看,不要走近,你远远地看,他介绍,版本什么的。介绍到一半,他说,‘我累了,腰都酸了,下半你不用我介绍了,我就不介绍给你了。’我说,‘我是不是可以摸一下?’他说,‘你不能摸。’”

黄先生讲得我跟他一起笑起来。

“那是四十年代嘛,我说,‘现在你不要不好过。我长大了,来陪你,等赶走了日本人,我就来陪你去访书,我们到建瓯、到福州、到哪儿去访书。’他就算,十年、二十年、三十年,他笑,‘长大你不可能陪我访书的,你讨老婆,生孩子,哪里有空!’我说,‘我带了老婆孩子一起来陪你访书。’他掐着指头算,十年、二十年、三十年,‘那我等你来,你可一定要来。’五十年代他大概就没有了,地主,抄书,肯定没有了。我就不说这个,就只把事情说出来。他在泉州一代是最权威的……这一生碰到很多这一类的人,包括沈从文,不要下结论,他怎么惨啊;就等于‘伤痕文学’,你写‘伤痕’干什么,就写事情嘛。你不要以为人家都不懂,只有你懂,你把它写出来,不用的。”

《无愁河》正写到与这位乡下老人相遇的故事,《收获》的校样刚出来。

我跟黄先生说,《无愁河》第二部,《收获》正连载的这一部分,我看到您跟父亲告别的地方,特别感动。一个小孩劝慰父亲,不停地说话,说了一段,又说一段,还说一段,可是从头到尾,您没写父亲说话,一句没有。第二天父子分别,其实已是生死之别,您这个长篇那么“啰里啰嗦”,可是到这关头,反倒俭省到吝啬,不肯多写一句。控制得这么厉害。

黄先生沉默了一小会儿。

“我父亲是二五年的党员,我妈妈是二三年的党员,现在很难想象。以前,我问我妈妈,你今年多大了?她说,跟润之同年;我说你见过吗?她说见过……”

沈从文小说《边城》插图 (一九四七年) ,为黄永玉木刻作品

“您书里用这个姓,张,张序子,沈从文《来的是谁》写您家,说不姓黄,本来姓张,有什么道理吗?”

“我本来姓张的。不晓得祖宗犯了什么法。有种传说是,我们湖南的房子都是板壁,木板墙,隔壁是个国舅,或者国舅的亲戚,我们这边小孩在念书——我们开私塾馆的,几百年都是教书的——他在隔壁那边看,这边的小孩拿着香棍把他眼睛戳瞎了。犯罪了,之后就跑到云南去,跑到云南多少年,再回来,改姓。这是我听说的。”

黄先生又说:“沈从文,可惜,没写下去。”

生日宴开始,自助餐,分散坐;还设一张大圆桌,八九个人,黄先生,沈朝慧和她丈夫、雕塑家刘焕章先生,我也被李辉安排在这一桌。我问刘先生年纪,他说是三○年生的,八十五,比黄先生少六岁。黄先生高兴,一桌子欢声笑语不断。

宴后兴致更涨上来,几个人又去了黄先生家。黄先生最近找出沈从文的一幅字,才裱好,正好拿来,展开给大家看。

饭厅一面墙上一幅大画,画面居中,是黄永玉勾勒的屈原,线条简洁疏阔;围着画像,沈从文“秃笔”小字写楚辞,起笔写《九歌》,写完,意犹未尽,又写《九章》,从上到下,从右到左,满满当当,密密麻麻,约五十行,两三千字,止于《涉江》“与天地兮比寿,与日月兮齐光”。时在一九八二年,沈从文已经八十岁,写得这么酣畅淋漓,大有欲罢不能之势。

客厅挂着黄先生祖母的肖像,是沈从文的大哥沈云麓早年的炭笔画,黄先生竟然能在五十年代的北京找到。

黄先生拿出一瓶白酒,九十二度!这怎么喝啊?抿一小口,赶紧跟上几大口矿泉水,还是有马上要烧起来的感觉。一位老兄多喝了几杯,先告辞。半小时后又一位告辞,发现找不到自己的鞋:被前面那位老兄穿走了。打电话过去,已经醉到反复提醒也不觉得鞋有什么不对的程度。后一位只好穿着前一位的鞋离开。大家哄笑,你一言我一语编起故事,设想两位回家后如何向老婆交代。黄先生奇想谐谑,说得自己也大笑不已,眼睛眯成一条线。

十一点始散。李辉周到,让我明天单独和黄先生聊聊天,当晚我就住在小区里的宾馆,黑妮事先已经定好了。

沈从文和黄永玉摄于1950年代 冯至摄

少年多谢相遇的世界

——黄永玉《无愁河的浪荡汉子·八年》

一、路线和年龄

《无愁河的浪荡汉子》第二部(北京:人民文学出版社,二〇一六年),翻开来是一张手绘地图,标着:“哈哈!这八年!”——从一九三七到一九四五年。这一部就叫《八年》。图上的红线,连接起一个个地方,划出了一个少年的“道路”;现在出版的是上卷,这张图上的路线,暂时只看到这么长就可以:

十二岁的序子,离开家乡朱雀城(凤凰),到长沙一二八师留守处找爸爸;又随留守处经武汉、九江等地,迁往师部所在的安徽宁国;适逢一位远房二叔从师部回集美学校,序子就跟着二叔,经杭州、上海,坐船到厦门,考入集美初中;未几,日军攻打厦门,学校迁往安溪。厦门、安溪集美学校的生活,是描述的重点。但序子“异类”的行为,使他不得不离开安溪集美,另转入德化师范学校;德化待的时间更短,仓促逃离后,在同学老家过了个温暖的年,即往泉州浪游而去。这个时候的序子,十五岁。

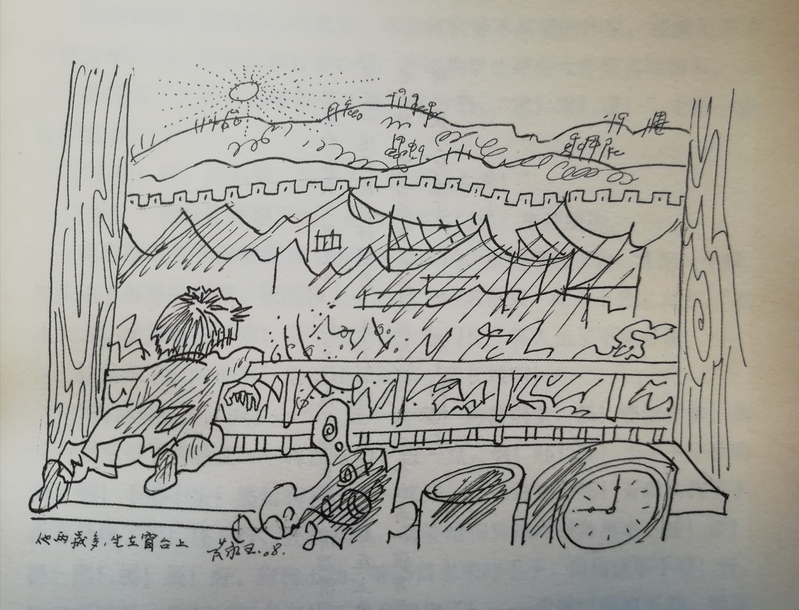

黄永玉作品:他两岁多,坐在窗台上

二、记忆力和多情、多谢

写法呢?走到哪里写到哪里,出现什么就写什么。你得一再惊叹黄永玉记忆力之好,清晰,完整,实为罕见。偶有记不得的地方——从集美农林学校到安溪的路程、刚到达后的情形、晚自习照明用什么灯——特意标出,无限遗憾:“活了九十岁,一辈子对自己的记忆力从来颇为自信,唯独迷蒙了这三件事,以致留下了‘真空’,实在对不起自己和读者。”(210页)

记忆力的问题似乎没啥好讨论的,有的人记忆力超群,有的人记忆力糟糕,天生的东西不必讨论。但除去天生的部分,记忆还有后天的运作,譬如你为什么记住了这件事而没有记住那件事,就是选择和舍弃。记忆有自动选择和舍弃的功能,但在自动之外,也还给个人留有空间。可以讨论的,就是这个空间。从这个意义上说,黄永玉记得那么多,记得那么细,是他的记忆力想要记得那么多,记得那么细。他的记忆力想要都记下来。

为什么想要都记下来?概而言之,是因为他经历的人、事、物,和他都有关系,他对这些都有感情。这话听起来没有什么意思,其实关键正在这里。我经历了某些事,但我很可能觉得这样的经历对我没有一点影响,和我没有什么关系,当然更谈不上感情,日久年深,忘了也很自然。黄永玉特别,他不筛选,凡是出现在他生命中的,都和他的生命产生关系,由关系产生他的感情。所有的经历,不仅是好的,还包括坏的,都能够吸收转化为生命的养分。没有关系,没有感情,怎么记得住?

所以,从这里,可以见出黄永玉的一个特质:用年轻时候的朋友汪曾祺六十几年前的话说,是“多情”,“对于事物的多情”。这话出自一九五〇年汪曾祺写的《寄到永玉的展览会上》,“多情”跟好多方面联在一起:“永玉是有丰富的生活的,他自己从小到大的经历都是我们无法梦见的故事,他的特殊的好‘记性’,他的对于事物的多情的,过目不忘的感受,是他的不竭的创作源泉。”

这种“对于事物的多情”特质,换作汪曾祺的老师、黄永玉的表叔的说法,就是对世界的“有情”。

用黄永玉自己的说法,也是他常说的,是对世界的“多谢”。

供图:上海文艺出版社

编辑:许金艳

责编:邓钰路